ラミネート加工は、日常のさまざまなシーンで活躍する便利な技術です。資料や写真、メニュー表などを透明フィルムで覆い、汚れや破損から保護することで、見た目の美しさを保ちながら長持ちさせることができます。

また、屋外掲示や頻繁に取り扱う文書の保護にも最適で、家庭用から業務用まで幅広いニーズに応える多様な製品やサービスが存在します。

本記事では、ラミネート加工の基本知識からメリット・デメリット、加工できる場所や料金の目安、さらには自宅での実践方法まで、初心者にもわかりやすく詳しく解説していきます。

ラミネート加工とは?基本情報と目的

ラミネート加工の定義と特徴

ラミネート加工とは、印刷物や写真などの表面を透明なフィルムで覆うことで、見た目の美しさとともに保護・補強の役割を果たす技術です。一般的には熱を加えてフィルムを圧着する「ホットラミネート方式」が採用されており、これにより防水性、耐摩耗性、耐久性が向上します。

また、ラミネートによって指紋や汚れが付きにくくなり、色褪せも防ぐことができるため、長期保存にも適しています。最近では熱を使用しない「コールドラミネート」も普及し、熱に弱い素材や短時間での作業にも対応可能となっています。

ラミネート加工をする目的

主な目的は、汚れや水分、破損からの保護、美観の向上、文書や掲示物の長期保存などです。特に頻繁に人の手に触れる印刷物や、屋外での掲示物に対しては、ラミネート加工によって耐候性と防水性を強化することができます。

また、紙媒体の劣化を防ぐことから、保存用資料や展示物の保護手段としても重宝されています。飲食店のメニューや案内板、社員証、教育用資料などに加え、自治体の広報物やイベントの告知ポスター、学校の掲示プリントなどにも幅広く利用されています。

ラミネート加工の歴史と技術の進化

ラミネート加工は1960年代から実用化され、当初は業務用途に限定されたものでしたが、その後の技術革新により一般家庭でも使える製品が登場し、広く普及しました。以降、フィルム素材の多様化や加熱方式の進化に伴い、仕上がりの美しさや作業の効率性が大きく向上しています。

また、環境意識の高まりにより、リサイクル可能なエコ素材を使ったラミネートフィルムも登場しており、従来のプラスチック素材よりも持続可能性のある選択肢として注目されています。最近では冷却タイプのラミネート加工機も普及しており、熱を使わずに短時間で加工できる方法として、さらなる利便性が追求されています。

ラミネート加工のメリット

耐久性と長持ちする理由

フィルムで表面を密封することで、紙の劣化や破損を防ぎ、長期間の使用が可能になります。ラミネートされた資料は水や油などの液体にも強く、拭き取りやすいため衛生面でも優れています。また、摩擦や引っかき傷にも強く、物理的なダメージを軽減できる点が大きな特徴です。

特に屋外使用や頻繁な取り扱いがある場面、さらには学校やオフィスなどで繰り返し利用される掲示物などにおいて、高い耐久性が求められるケースでその効果を発揮します。

美しさを引き立てる仕上がり

光沢タイプのフィルムを使えば、色鮮やかで高級感のある仕上がりになります。印刷された色がより際立ち、視認性も高くなるため、掲示物や販促物などの注目度を高めたい場面に最適です。

一方、マットタイプなら反射を抑えて落ち着いた印象に仕上がるため、読みやすさが求められる文書や、光の反射が気になる場所での掲示物に適しています。また、マット加工は指紋が目立ちにくいという利点もあり、見た目の清潔感を保つことができます。

さまざまなサイズでの対応

A4やA3、名刺サイズなど多様なサイズに対応可能で、用途に応じた加工ができます。さらに、B5、L判、はがきサイズなどにも対応している機種があり、幅広い用途に対応可能です。

ポスターやPOP、写真、掲示資料、カード類など目的に合わせてサイズを選べる点は、個人使用だけでなく業務用途でも重宝されるポイントです。また、特殊なサイズの加工に対応できる店舗や業者も存在するため、希望に合わせた仕上がりが実現しやすいというメリットもあります。

ラミネート加工のデメリット

コストがかかる場合

家庭用よりも業務用のラミネートはコストが高くなる傾向があります。業務用機器は大量処理に適している分、本体価格が高く、導入時の初期費用が大きくなります。また、加工機の購入やフィルム代なども積み重なると出費になります。

さらに、定期的なメンテナンス費用や交換部品のコストも考慮しなければならず、トータルで見るとランニングコストも決して安くはありません。特に頻繁に使用する場合は、消耗品の消費も激しく、コスト管理が重要になります。

サイズや厚みに制限がある

ラミネーターの機種によって加工できるサイズや厚みに制限があり、大型ポスターなどには不向きな場合があります。たとえば、一般的な家庭用ラミネーターではA4サイズまでしか対応していないことが多く、業務用途で求められるA2やA1サイズの加工には対応できません。

また、フィルムの厚さによっては熱の通りが悪く、仕上がりにムラが出ることもあります。そのため、加工物のサイズや使用するフィルムの厚みを事前に確認し、自分の用途に適した機種を選ぶことが重要です。

環境への影響と廃棄物問題

ラミネート加工に使用されるプラスチックフィルムはリサイクルが難しく、廃棄時に環境負荷を与えることがあります。特に、ポリエステルやポリプロピレンなどの複合素材が用いられるため、分別が困難で一般的なリサイクル施設では対応できないことが多いです。

その結果、多くのラミネート廃材は可燃ごみとして処分され、焼却による二酸化炭素の排出や、場合によってはダイオキシンの発生につながるリスクも指摘されています。こうした環境的課題に対処するため、一部のメーカーでは生分解性のあるフィルムや、再資源化可能な素材の開発も進められていますが、まだ普及は限定的です。

ラミネート加工ができる場所

ホームセンターでのラミネート加工

コーナン、カインズ、DCMなどのホームセンターでは、持ち込み印刷物の加工サービスや、ラミネーターの貸し出しを行っている店舗もあります。これらのサービスはセルフサービス形式のものもあれば、スタッフによる代行加工サービスが用意されている場合もあります。

また、用紙サイズやラミネートフィルムの種類を選べる店舗も増えており、ニーズに応じた加工が可能です。一部の店舗では予約や会員登録が必要な場合があるため、事前にサービス内容や対応可能サイズ、料金体系を確認しておくと安心です。

近くの店舗やコンビニでの選択肢

一部のコンビニ(セブンイレブンやローソンなど)ではコピー機で簡易ラミネート加工ができる場合があります。対応している店舗では、A4サイズ程度のラミネートを数百円程度で手軽に行うことができます。操作はコピー機のタッチパネルから簡単に選択でき、特別なスキルも不要なため、急ぎの対応にも便利です。

ただし、すべてのコピー機が対応しているわけではないため、事前に公式サイトや店頭で確認しておくことが大切です。また、仕上がりのクオリティは専用のラミネーターには及ばない場合があるため、用途に応じて使い分けることが推奨されます。

100円ショップやダイソーでの利用方法

ダイソーやセリアでは、手貼りタイプのラミネートフィルムが販売されており、アイロンなどを使って自宅で簡易加工も可能です。これらのフィルムは熱を使わずに貼るタイプと、家庭用アイロンで圧着できるタイプの2種類があり、用途や仕上がりに応じて選ぶことができます。

手貼りタイプははさみでカットすることもできるため、小さなサイズのカードやラベルにも対応しやすく、細かい作業にも便利です。また、使用方法が簡単で特別な機械が不要なため、子どもと一緒に工作感覚で楽しむこともでき、家庭内での活用の幅が広がっています。

ラミネート加工の料金と価格

一般的な料金の相場

店舗でのラミネート加工料金は、A4サイズで1枚100円〜300円程度が一般的です。使用するフィルムの種類(光沢タイプ、マットタイプなど)や厚みによって価格が変動することもあります。

A3以上になるともう少し高くなる傾向があり、特に特殊サイズや両面加工を希望する場合には追加料金が発生することもあります。また、仕上がりの精度やスピードを重視した高品質なラミネートサービスを選ぶ場合は、それに応じて費用が上がることがあります。

サイズ別の価格比較

- 名刺サイズ:約50〜100円(社員証、名札などに最適)

- A4サイズ:約100〜300円(資料や掲示物に多用)

- A3サイズ:約200〜500円(メニューやポスターによく使われる)

店舗や地域によって変動があるため、事前に確認しましょう。また、印刷サービスを併用する場合は別途料金がかかることもあります。

お得に利用するためのポイント

まとめて依頼することで割引がある場合や、ホームセンターの会員割引を活用するとお得になります。イベント時期やキャンペーン期間中には特別価格が設定されることもあり、これを活用することでさらにコストを抑えることができます。

定期的なチラシや公式サイトのクーポン、アプリ会員限定の特典なども併せてチェックするのがおすすめです。

ラミネート加工の自宅での方法

必要な道具と材料

必要なのはラミネーター本体、ラミネートフィルム、そして加工する用紙です。加えて、作業スペースやクリーニングクロス、トリミング用のはさみやカッターなどもあると、より美しい仕上がりが可能になります。

家庭用の手頃な機種も多く出ており、価格帯は3,000円〜10,000円前後が主流です。インターネット通販やホームセンターで気軽に購入でき、デザインもコンパクトで収納しやすいものが増えています。

ラミネーターの選び方

サイズ対応・加熱時間・安全機能・フィルム厚対応などを確認して選ぶと良いでしょう。たとえば、使用頻度が高い人はウォームアップ時間が短いモデルを、子どもがいる家庭では誤操作を防ぐ安全設計のモデルを選ぶと安心です。

初心者にはA4対応・簡単操作タイプがおすすめですが、用途が広がる場合にはA3対応の上位モデルを検討しておくのも賢明です。

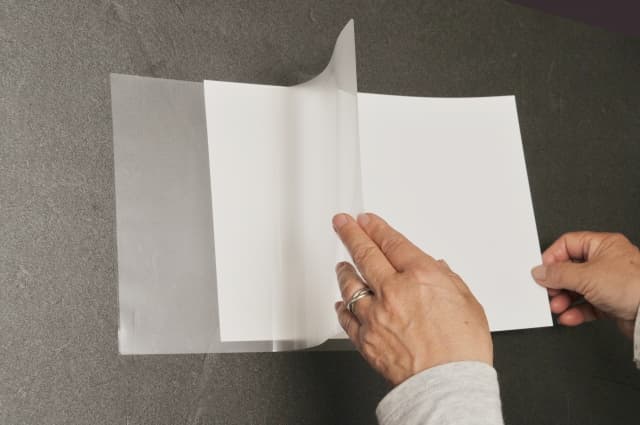

自宅での手順と注意点

- フィルムに用紙を挟む。用紙の位置がずれないよう、まっすぐ中央に配置しましょう。

- ラミネーターを温める(約3〜5分)。ウォームアップ中に本体がしっかり加熱されているかを確認してください。

- 挟んだ用紙をゆっくりとラミネーターに差し込む。急がず丁寧に入れることで、シワや気泡の発生を防げます。

- 加工後、平らな場所に置いて冷ます。重しを軽く乗せておくと反り返りも防止できます。

フィルムの挟み方や温度管理に注意し、やけど防止にも気をつけましょう。また、定期的にローラー部分の清掃を行うことで、より美しい仕上がりを長く維持できます。

- 加工後、冷まして完成

フィルムの挟み方や温度管理に注意し、やけど防止にも気をつけましょう。

まとめ

ラミネート加工は、印刷物を美しく保ち、長く使うための有効な手段です。耐久性や防水性の向上、美観の維持といったメリットがある一方で、コストや環境負荷、サイズ制限などのデメリットも存在します。

加工はホームセンターやコンビニ、100円ショップなどで手軽に行えるほか、自宅でも専用機器を使って対応可能です。用途や頻度に応じて最適な方法を選ぶことで、ラミネートの効果を最大限に引き出すことができます。目的や予算に応じて上手に活用しましょう。